反腐风暴席卷21省,被查院长升至175位(附名单)

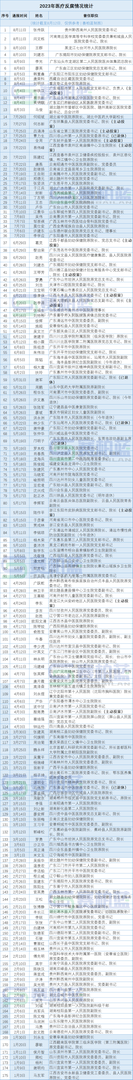

不完全统计,截至8月12日,已经有至少175位医院院长、书记被查(具体见文末附件)。7月21日,国家卫健委等十部门部署“开展为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治”工作,近三周来,已有近30位医院的院长、书记及地方卫生主管部门的局长被查。

在医药这根链条上,紧密相连的还有药企、医药代表等。在这场风暴中,他们也受到不同程度的影响。

有部分医药代表反映,“已经开始线下培训了,公司还制定了两个月的线上培训课。”几天前,医药代表因不敢进院等话题多次登上新浪微博热搜。与此同时,近段时间来,已经有近40家药企公开发声回应“严格合规”。

医药反腐风暴愈演愈烈,这场“全链条、全领域、全覆盖”的系统整治正持续升级。

01

多地纪监部门出手

9省公布举报电话

各地监管部门仍在加强医药反腐力度,不完全统计,包括上海、山东、江苏、江西、黑龙江、陕西、河北、广东、湖南、辽宁、内蒙古、山西、四川、安徽、宁夏在内的多省市纷纷开展医药领域腐败问题集中整治工作动员部署会议或发布本省《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风专项治理工作方案》等。

同时,包括福建、山西、四川、云南、海南、重庆、北京、内蒙古、天津等在内的9省市公布涉医药领域腐败举报方式(具体见文末附件)。一些省份直接框定了集中整治的时间,例如北京市在2023年7月-2024年6月开展医药领域腐败问题集中整治工作;天津市医药集中整治时间是2023年7月31日-2024年6月30日等。

不完全统计,截至目前,医药反腐风暴下,已经至少有21省市开始了新的行动。

医药反腐持续,腐败手段也在不断变化。

8月12日,中央纪委国家监委网站发布《严防严查期权腐败》一文指出,一些贪腐分子为了逃避查处,通过延长腐败交易时间与空间来实现权力寻租,期权腐败呈现出低龄化、隐蔽化的新动向。

尽管一些人已经退休、辞职或离岗,与原有权力脱钩,但纪委监委提醒,调查中仍需密切关注大额资金变动、频繁联系人员等异常情况,才能精准发现利益输送灰色链条。

在行贿受贿一起查方面,中央纪委国家监委网站在《精准惩治单位行贿》一文中区分了个人行贿和单位行贿,即实践中,一般从行贿意志形成的过程、行贿款出处、利益归属三方面进行判断。单位行贿行为多见于权力集中、资金密集、资源富集等“三集”领域,如医疗卫生等领域。

中纪委指出,实践中,单位行贿案件较多,与个人行贿相比法定刑相差悬殊。一些行贿人以单位名义行贿,规避处罚,导致案件处理不平衡,惩处力度不足。

7月25日,刑法修正案(十二)草案提请十四届全国人大常委会第四次会议审议。草案将单位行贿罪刑罚由原来最高判处五年有期徒刑的一档刑罚,修改为两档刑罚:“三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金”和“三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”。

接下来,个人与单位行贿将区分得更加明显,惩戒更加严明、力度也更强。不管是医药链条上的个体还是群体都要引以为戒。

02

医药反腐持续

医药企业、代表、医院如何改变

众所周知,反腐败的本质是对过去腐败行为的纠正。在这场医药反腐风暴下,行业的各方面进一步规范。

一是医药企业加大创新研发投入,应尽快从仿制药的销售和回扣内卷中“抽身”,打造有竞争力的产品是关键,例如加大创新研发,研制出更多有用的创新药。

医药行业重营销、轻科研的情况并非新鲜事。据《财经》统计,A股488家医疗企业2022年共有3523亿元的销售费用,平均每家的年销售费用约为7.2亿元,其中有近40家A股医疗企业的销售费用占营业收入的比例超过50%。行业持续地进行医药反腐或有利于扭转医药企业这一现状。

二是医药代表转变推广方式,靠销售模式推广药品的方式越来越行不通,学术推广已经是产品进院的重要渠道。

新版《中华人民共和国职业分类大典》指出,医药代表的工作任务主要包括四个方面:一是制定医药产品推广计划和方案;二是向医务人员传递医药产品相关信息;三是协助医务人员合理用药;四是收集、反馈药品临床使用情况。

医药代表始终是医药行业不可或缺的重要岗位,毕竟好的产品需要学术推广才能被医生认可。

三是深化公立医院薪酬制度改革。合理确定内部薪酬结构,注重医务人员的稳定收入和有效激励,进一步发挥薪酬制度的保障功能。

正如《关于印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务的通知》要求,严禁向科室和医务人员下达创收指标,医务人员薪酬不得与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入挂钩。探索实行公立医院主要负责人年薪制。

医药反腐驶向深水区,风浪下,更有竞争力、合规的药企、医药代表等将更快驶向目的地。

附:

就医指南

就医指南 专家门诊

专家门诊 医院位置

医院位置 医保服务

医保服务